Paesana e cultura: con il Sistema Ecomuseale il salto si può fare

MONTAGNA

ELISA AUDINO - Dopo il Bioalp, la minoranza paesanese sforna un altro progetto, questa volta elaborato con l'associazione Isca Istituto Superiore di Cultura Alpina di Ostana e non a caso: dall'agricoltura sostenibile passa alla cultura, indirizzandosi direttamente al Presidente della Regione Chiamparino, senza tralasciare gli assessori all'Ambiente, alla Cultura e al Turismo, l'Unione dei Comuni del Monviso e il neonato Parco del Monviso.

Il disegno prevede la creazione di un Sistema Ecomuseale, da realizzarsi in Valle Po, ma estendibile a tutti i territori che hanno come riferimento il Monviso. Si propone la riorganizzazione dei musei e degli ecomusei esistenti, con l'aggiunta di tre nuovi ecomusei tematici, a salvaguardia di beni e strutture particolarmente fragili e al momento in stato di abbandono e, insieme, con l'intento di contribuire allo sviluppo dello Spazio Mab Monviso.

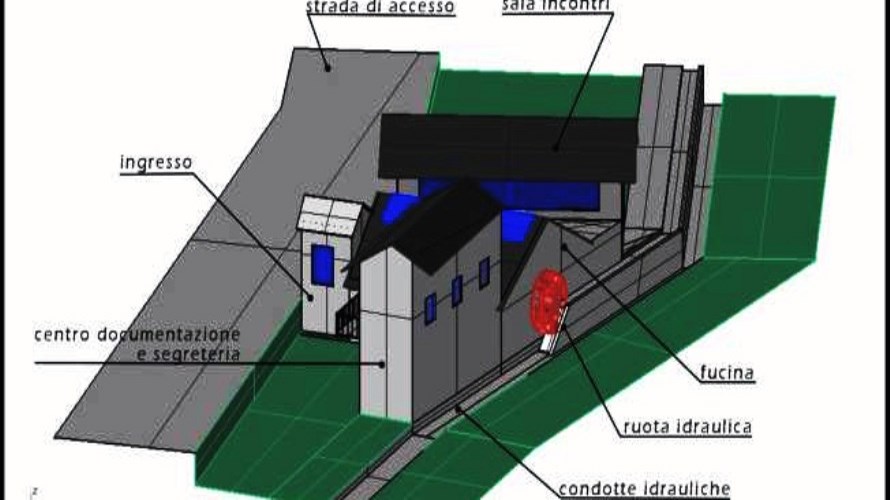

Partiamo da quel che già c'è o è in corso di realizzazione. L'ecomuseo delle Guide Alpine del Monviso è già in fase di progettazione avanzata presso il Comune di Crissolo. A questo, si vorrebbero aggiungere un ecomuseo dell'Archeoastronomia e dellArte rupestre del Monviso tra Barge e Paesana - Sulle tracce degli Elfi - e uno sulle pietre verdi del Monviso a Oncino - Scritto nella Pietra, su cui, peraltro, circa due anni e mezzo fa è stata realizzata una mostra in territorio pinerolese che ha ottenuto un buon successo di pubblico. Il terzo progetto - Ecomuseo delle Alpi d'acqua e di fuoco, su cui si vuole puntare come testa di ponte del sistema, riguarda la Fucina Carignano di Santa Margherita a Paesana.

La fucina, oggi, è del tutto dismessa, ma le fonti ne testimoniano l'attività fin dal 1700: all'epoca, in un periodo di piena espansione dell'industria del ferro, si ristrutturò, infatti, un complesso preesistente formato da un forno di fusione ed una attigua fucina, utilizzata, in quel momento come deposito di carbone e una fucina inferiore per la riduzione della ghisa in ferro.

Muratori provenienti dalla valle dAosta ripararono le strutture parzialmente crollate, nel 1702. Nel tempo, la fucina arrivò, poi, a impiegare fino a dodici persone, lavorando materiale proveniente dalle miniere della Valle dAosta e della Provincia di Ivrea e, in parte, dallisola dElba, oltre a, in minor quantità, palle e bombe provenienti da Torino e Savona.

La fucina era, di fatto, un motore per molte attività manifatturiere, motivo per cui vuole essere utilizzata come fulcro di un sistema di percorsi, con rimandi reciproci, laboratori per bambini e ragazzi così come già organizzato in altre zone montane, e continui riferimenti al territorio e alle sue peculiarità. Niente di statico, insomma, ma un'interattività crescente.

'E naturale', scrive Beccio, capo della minoranza paesanese 'che la sola riorganizzazione di un sistema eco-museale non sarà capace di risolvere i diversi problemi della valle Po, ma a nostro avviso rappresenta un tassello fondamentale', un salto di qualità che permetterebbe, nel loro intento, di stimolare il territorio circostante in una riflessione a partire da se, senza nostalgie identitarie. Uno spazio, anche, in cui poter organizzare convegni, avviare discorsi, ricostruire l'idea della sostenibilità.

Elisa Audino

(Foto e immagini dall'archivio Beccio)