Mùnscià, il mio rovescio della favola dell'Alba dei miracoli

ALBA

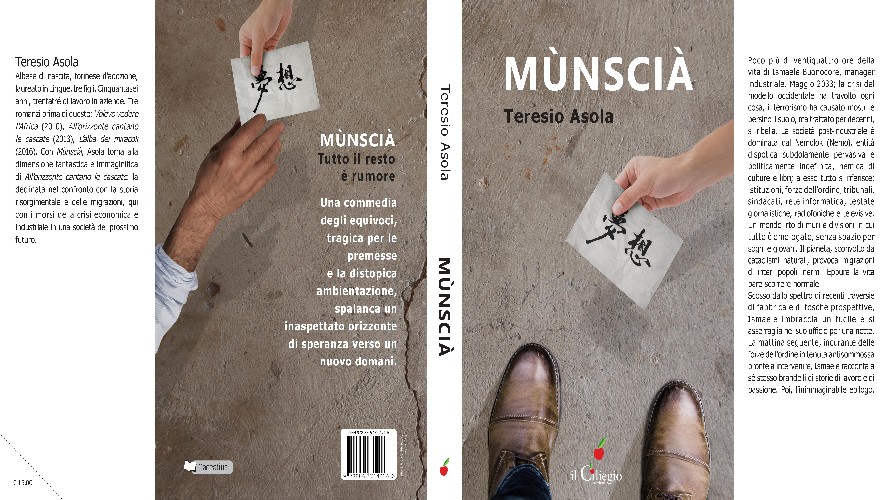

TERESIO ASOLA - E' uscito da poco il mio ultimo romanzo: Munscià, con l'editrice Il Ciliegio. Una storia molto diversa dalle precedenti, che si snoda in poco più di ventiquattro ore della vita di Ismaele Buonocore, manager industriale, nella primavera del 2033. La crisi del modello occidentale ha travolto ogni cosa, il terrorismo ha causato mostri e persino il suolo, maltrattato per decenni, si ribella. La società post-industriale è dominata da un'entità dispotica subdolamente pervasiva e politicamente indefinita, nemica di culture e libri; a esso tutto si riferisce: istituzioni, forze dell'ordine, tribunali, sindacati, rete informatica, testate giornalistiche, radiofoniche e televisive.

Un mondo irto di muri e divisioni in cui tutto è omologato, senza spazio per sogni e giovani. Il pianeta, sconvolto da cataclismi naturali, provoca migrazioni di interi popoli inermi. Eppure la vita pare scorrere normale. Scosso dallo spettro di recenti traversie di fabbrica e di fosche prospettive, Ismaele imbraccia un fucile e si asserraglia nel suo ufficio per una notte. La mattina seguente, incurante delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa pronte a intervenire, Ismaele racconta a sé stesso brandelli di storie di lavoro e di passione. Poi, l'inimmaginabile epilogo.

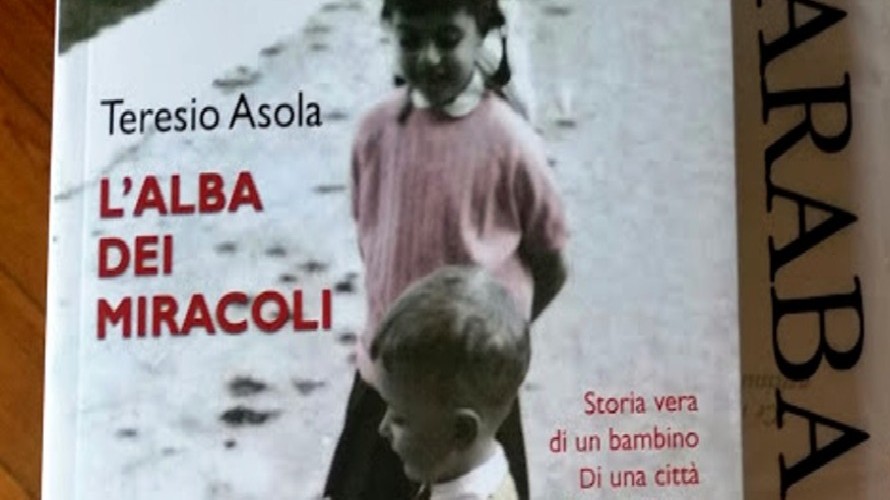

Vi svelo, però, che il libro non doveva essere un romanzo distopico, genere che non amo nonostante la mia tesi di laurea su Orwell nel lontano 1984 (ma non su 1984, romanzo distopico per eccellenza). Era il 2015 e stavo scrivendo il mio terzo romanzo ("L'Alba dei miracoli") sul miracolo economico visto attraverso gli occhi allegri di un bambino albese nei magnifici anni '60, quando ho sentito il bisogno di raccontare il rovescio di quella favola. Dopo le magnifiche sorti e progressive degli anni dei miracoli ho sentito la necessità di raccontare la caduta dei valori e la crisi industriale ed economica di anni recenti, viste da un dirigente d'azienda impegnato a salvare fabbrica, posti di lavoro e dignità personale usando equilibrio, onestà e senso del dovere. Vita vissuta, un poco. Volevo però evitare la tentazione o l'equivoco di un facile autobiografismo, essendo io da decenni dirigente in diverse aziende; ho allora attinto alla fantasia e fatto compiere al protagonista Ismaele azioni da romanzo: inventando a man bassa gli ho messo tra le braccia un oggetto inusitato, un'arma, e collocato la sua azione in una notte di lucida follia (quasi che Ismaele fosse un moderno Gallesio fenogliano).

In questo modo il romanzo rappresenta anche il tentativo di dare una risposta a quelli che come me si domandavano: «Che cosa avrebbe fatto un manager dotato di minor equilibrio di quanto ne possegga io?». Per spersonalizzare ulteriormente ho spostato la scena in un futuro non troppo lontano, simile al nostro presente, rozzo e artefatto, in cui l'educazione, il lavoro, le competenze, l'esperienza, i libri, sono ingombranti fardelli da rottamare, e l'onestà uno slogan senza costrutto per politicanti senza scrupoli. Un mondo in cui la crisi dei valori è irreparabile, il terrorismo ha causato mostri e persino il suolo, maltrattato per decenni, si ribella. Il pianeta, sconvolto da cataclismi naturali, provoca migrazioni di interi popoli inermi. Eppure la vita pare scorrere normale.

Ernesto Ferrero, in una conversazione recente a proposito del mio libro, ha commentato: «Non esiste una entità dispotica così subdola ed efficiente, e poi il nemico è in noi. Quella che stiamo vivendo è una vera e propria crisi di civiltà, in primo luogo culturale. Colpa anche di governi che hanno ridotto la scuola, momento primo ed essenziale di ogni processo formativo, a quel colabrodo che è diventata. I social hanno portato a galla tutta l'incultura, l'ignoranza, la dabbenaggine e diciamo pure la rozzezza e stupidità e volgarità di larghi strati della nazione».

Condivido in tutto questo pensiero dell'ex direttore del Salone del Libro di Torino: il mostro siamo noi. Noi che distruggiamo l'ambiente, disprezziamo la cultura, respingiamo i migranti, chiudiamo le frontiere ed erigiamo muri anziché costruire ponti. E non c'è differenza tra il nostro mondo attuale e una società distopica del futuro, tranne il diverso grado di sviluppo di tecnologie quali i chip sottopelle o le auto che si guidano da sole, inutili se non accompagnate dai valori andati perduti, dalle memorie e dai sogni, senza i quali non c'è futuro vero.

Il recupero delle memorie, infatti, e l'immaginazione di un futuro migliore offrono al protagonista Ismaele strumenti e forza per affrontare un presente apparentemente simile a un baratro senza fine. Fino al colpo di scena finale che non vi svelo, se non per anticiparvi che esiste la speranza di un risveglio dall'incubo. Perché può sempre accendersi una luce imprevista su un nuovo domani, per nulla utopistico. Magari grazie alle parole e ai sogni di un ragazzino rivolto a Oriente.

Teresio Asola